ヤマハッカ(山薄荷) シソ科ヤマハッカ属 福山市加茂町百谷 2010/10/22

花は青紫色の唇形花で、上唇は4裂し下唇は雌蕊、雄蕊を包み込むように内側に巻き込んでいる。

葉はザラザラした感じで、葉脈もハッキリ表れ葉縁は丸がかった鋸歯。

草丈は70cmくらいあり、茎は四角で微毛に覆われている。

葉腋から小枝を伸ばし、その小枝の葉腋から花柄を伸ばし花序を形成している。 |

|

ヒキオコシ(引起) シソ科ヤマハッカ属 別名:エンメイソウ(延命草)

福山市加茂町百谷 2010/10/22

ヒキオコシ(引き起こし)のなまえの由来は、昔、弘法大師が倒れていた旅人に、この汁を与えたところ

元気が出たことからきているようです。 花は数ミリと小さく唇形花で淡紫色である。 |

柔らかい感じがする個体

花は唇形花で淡紫色、上唇は赤紫色の斑点があり、4裂している。 下唇は先端が丸い。

雌蕊の先が2裂している。 葉は波状というか丸い鋸歯。 草丈は70~80cmくらい。

茎は四角だが、角に丸みがある。 |

|

荒々しい感じがする個体

花は唇形花で淡紫色、上唇は赤紫色の斑点があり、4裂している。 下唇は長く先端が丸い。

雌蕊の先が2裂。 茎は四角で葉は鋸歯。花序を形成している部分の茎や咢は暗紫色

この個体は倒れていたが、草丈が1m以上はありそうだ。 |

|

フトボナギナタコウジュ(太穂薙刀香需) シソ科ナギナタコウジュ属

福山市加茂町百谷 2010/10/22

花は淡紫色、花冠の先端に長い毛が生えている。 まるで歯ブラシのようです。

花は苞片に包まれ偏って咲いている。 葉は鋸歯で、葉裏から爪楊枝で突いたような粒々が葉表にある。

ナギナタコウジュよりも花穂が太いのでついた名前。 |

|

ウメバチソウ(梅鉢草) ユキノシタ科ウメバチソウ属

兵庫県神崎郡神河町 2013/10/22

花は白色 花弁5枚 花径20mm前後 子房の先端に4裂した柱頭がつく。

雄蕊は全部で10本で5本は花粉を出す葯が乳白色で、雄蕊と雄蕊の間に扇状形の仮雄蕊があり、

黄色の球状の腺体が花の美しさを盛り立てている。花茎を抱くように心形の葉が1枚つく。

根出葉(ロゼット葉)は心形で葉柄あり。 花弁が脱落してからも優美な姿をしている。

草丈10~30cm前後。 |

|

|

マツタケ(松茸) キシメジ科キシメジ属 2008/10/23

頂きものだよ。蕾ならいいのにねぇー、開いているので香り不足?でも旬のもの、ありがとう

香り松茸 味しめじと云われるようにマツタケ特有の香りは素晴らしい。

焼き松茸は香り良く、コリコリ歯触り良く美味いねぇー。

昭和20~30年代は「鬼の目にも 見残し」と云われるくらい赤松林に沢山生えておりましたが、

近年は松林の枯葉や枯れ枝を焚きつけや薪に使わなくなり林床が荒れ松茸も減少しているようです。

昔は、和歌山県白浜の海岸の松林にもたくさん生えていたなぁー。 |

|

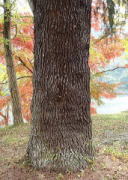

ソウシジュ(相思樹) マメ科アカシア属 台湾、フィリピン原産

別名:タイワンアカシア 福山市蔵王町 2010/10/23

葉は細長く薙刀のようで、葉裏から見ると網目模様である。 樹皮は縦に亀裂が入る。 |

|

ハキダメギク(掃溜菊) キク科コゴメギク科 熱帯アメリカ原産 真庭市北房 2008/10/24

世田谷区のごみ捨て場の近くで初めて見つかったことが名前の由来。

花は直径5㎜くらいです。白い舌状花は5枚あり、先が3裂している。黄色の筒状花が多数ついている。

葉は欠刻(けっこく)=不揃いに切れ込み、葉縁に大小の切れ込みがある鋸歯。 |

|

コスモス(秋桜) キク科コスモス属 真庭市北房 コスモスの里 ほくぼう 2008/10/24

満開に咲いたコスモスに感嘆の声「きれいやぁ~」

昼の長さが短くなると花芽を形成して開花させ、秋の深まりをいっぱい感じさせてくれますね。 |

|

| 2017/10/5 毎年10月の第2日曜日には、北房コスモスまつりが開催されます。 |

|

|

|

|

|

2017/10/01 井原市野上町

井原市美星町の星の郷青空市に向かっていたら、道路左側の休耕田にコスモスが満開に近く、

美しく可憐に見事に咲き誇っていた。 |

|

イヌマキ(犬槇) マキ科マキ属 別名マキ、クサマキ、ホンマキ。 雌雄異株

井原市東江原 2008/10/24

果実が赤いよだれ掛けをしたお地蔵様に見える?

果柄に赤色の花托がつき、その先に緑色の球形のものが果実。

葉は線形、葉身10cm前後。 刈込にも強そうで、庭木や生け垣に植栽されている。

仲間にラカンマキも存在するようです。 |

雌株

|

| 2014/1/27 花托の長さ15mm前後 花茎は8mm前後 |

|

2014/6/1 雄株

雄花は淡黄色で、φ約4mm 長さ50mm前後の円柱形で葉腋につく。

樹皮は灰白色で縦にひび割れしている。

葉は葉身67mm前後、幅約7mmで線形、主脈が目立つ。

この時期になると新芽が出てくるので新旧入れ替えだ。

仲間に葉が短く密生する小ぶりなラカンマキがある。 |

|

2014/1/27

雄株の葉腋に雄花が束生してつき枯れていた。 |

樹皮が縦にひび割れしている。 |

|

|

|

|

イチイ(一位) イチイ科イチイ属 別名:オンコ、アララギ。 雌雄異株 常緑針葉樹

庄原市西城町油木 ひろしま県民の森 比婆の森 2010/10/26

7mmほどの赤い小さな実がなる。実には丸い穴が開いており種子が見えている。

実が赤くなると果肉は甘く食べられる。種子は食べられない。葉は線形で先が尖っている。 |

|

ハゼラン(爆蘭) ハゼラン科ハゼラン属 アメリカ原産帰化植物 繁殖力旺盛

別名:サンジソウ、サンジカ、江戸の花火、三時の天使

2019/10/30 10:10

何処からやって来たのか?突如として我が家の庭に咲いていた。

花はピンク色、花径の直径約10mm 花柄の長さは約15mm。

葉はやや多肉質、倒卵形で全縁で葉身30~85mm。果実は赤い

花は15時頃に開花し、18時頃から萎んでいく。

果実の中の種子は広範囲にわたって飛び散り繁殖力旺盛のようで、あちこちで芽吹く。 |

|

|

|

| 2020/9/14 10:36 |

|

2020/9/17 15:06~18:12  |

|

|

|

|

|

2020/10/11

ハゼランの赤い果実と黒い種子。果実はφ約3mm 種子はφ約1mm。

果実には種子が5個くらい入っている。果実は潰すとハゼって種子が飛び散る。 |

|

2020/11/8

ハゼランの草丈2cmの若草 |

|

|

ハナツルソウ(花蔓草) ナデシコ目ハマミズナ科アプテニア属 原産国:南アフリカ

別名:ベビーサンローズ、ハナツルクサ。 耐寒性あり。 尾道市瀬戸田町 2009/10/30

葉が肉厚で花がマツバギクに似ている。 軒下の花壇に密生して咲いているのを見かける。 |

|

カナムグラ(鉄葎) クワ科カラハナソウ属 雌雄異株 久米郡美咲町小山 2012/10/30

花はビール作りに使われるホップに似た形状をしている。 この個体は雌株です。

茎(蔓)は四角形で陵に棘が多数生えていて、繁茂している所に足を踏み入れたらズボンに絡み付いて

大変で、鉄条網をイメージさせる。 葉は大きさ13cm前後で掌状に深く5~7裂している。

葉柄も棘がある。 |

|

クマシデ(熊四手) カバノキ科クマシデ属 別名:オオクマシデ、オオソネ、イシソネ、カタシデ 西脇市上比延町 2009/11/1

果穂は、種子を抱いた果苞(葉の変形)が房状になり、夏まで緑色をしており、秋に熟すと茶色になる。

シデの名は、この実をし四手(しめ縄や玉串に下げる神を折ったもの)に見立てた。

葉は長楕円形で重鋸歯で、主脈、側脈ともにはっきりしている。 |

2013/5/27 真庭市蒜山別所

|

| 西脇市上比延町 2009/11/1 |

|

アカシデ(赤四手) カバノキ科クマシデ属 雌雄同株 雌雄異花

別名:コシデ、アカメソロ、シデノキ、コソネ、ソロ 高梁市内山下 2013/4/21

葉は卵形~卵状楕円形で葉先が細く尖って、重鋸歯。 新芽を包んでいた苞葉が赤い色をしている。

雄花は前年枝につき垂れ下がっている。 雌花は今年枝の先端に若葉と共につく。 |

| 2007/4/18 世羅郡世羅町別迫 2007/4/20 勝田郡奈義町 |

雄花

雌花の花穂は6cm前後。果苞は3裂し網目状

|

|

イヌシデ(犬四手) カバノキ科クマシデ属 別名:シロシデ、ソロ、ソネ

高梁市内山下 2013/4/21

イヌシデに虫瘤(径約24mm)がよくできるようだ。 |

虫瘤(虫こぶ)

冬芽の頂芽の鱗片がダニの一種によって肥大化させられてできるという。 |

|

苞葉は白褐色。

|

鱗片に包まれた冬芽、鱗芽

|

葉は狭卵形

|

ラクウショウ(落羽松) スギ科ヌマスギ属 別名:ヌマスギ(沼杉) 北アメリカ東南部原産

落葉高木 樹高:50mにもなるという。 岡山市北区法界院 岡山市半田山植物園 2009/5/21

北アメリカ東南部からメキシコが原産で、葉や枝は互生します。沼地や川辺に生育することから

別名「ヌマスギ」といいます。地中の根から地上にタケノコ状の気根(呼吸根)を出すことにより、

根元が長期間、水没するような環境でも適応しています。現在、本種は日本には自生していませんが、

化石は多く発見されています。と案内板に記されている。

葉は羽状複葉で、不規則に互生してつく。 樹皮は灰茶褐色でひび割れあり。 |

|

|

|

呼吸根

水湿地を好み、根が変形して地上に顔を出し呼吸根となって、呼吸のためのガス交換を行っている。

ラクウショウの呼吸根は地上に顔を出す。 イチョウの気根は空中に顔を出している。

小さな池の水中からと地上から数年前より多く呼吸根が伸びていた。 |

2009/5/21

|

|

メタセコイア() スギ科メタセコイア属 別名:アケボノスギ 落葉針葉樹 雌雄同株 中国原産

西脇市上比延町 日本へそ公園 2009/11/1

日本の標準時・子午線が通る西脇市は、東経135度と北緯35度が交差する「日本のへそ」

メタセコイアは生きた化石と言われ、街路樹や公園に植栽されているのをよく見かける。

葉は対生してつき、秋に茶褐色に紅葉する。 |

|

2018/4/6

メタセコイアの果実が多数落ちていた。果実の果鱗が開いているが種子は見当たらない。

果実の直径約20mm、長さ約24mm。 |

|

| 2018/9/10 |

|

2018/10/13

メタセコイアの鱗片の硬い、若い球形の果実が落下しており、紅色を帯びた翼果が内包されていた。 |

|

2018/10/13

長枝の先端に、来年の子孫繁栄を願って準備をしている雄花序。1花の直径約3mm |

|

2018/4/9

若葉は葉身長さ約5cm。メタセコイアの葉は、規則正しく対生してつき偶数羽状複葉。

メタセコイアに似たラクウショウの葉は互生してつく。

樹形は円錐形、果実は球形。

樹形は円錐形、樹皮は灰茶褐色でひび割れ。計測した個体で目通り直径約80cm、樹高約28m。 |

|

チチコグサ(父子草) キク科チチコグサ属 西脇市上比延町 2009/11/1

花は茶褐色 苞葉の上、茎頂に数個の花を付け頭花を成す。 葉は線形、葉身6cm前後。

小さい茎葉も数個互生してつく。 全草が白い綿毛のような微毛に覆われている。

草丈は17cm前後。 匍匐茎で繁茂する。 |

|

| 2009/11/2 久米郡美咲町 木枯らし一番か?強風にあおられて木立の葉が乱舞していた。 |

|

ヒマラヤスギ() マツ科ヒマラヤスギ属 雌雄同株 雌雄異花 常緑針葉樹

別名:ヒマラヤシーダー 花言葉:逞しさ

樹高は25mくらい 球果がまばらについていた。 強風にあおられていた球果も雄花穂もビンボケ。

落下していた雄花の花粉が、まもなく地面を黄色に染めるのであろう。 |

| 球果(雌花穂、マツボックリ) |

| 2009/11/2 久米郡美咲町栃原 昨年の幼果(雌花穂)が大きくなったもの |

|

| 雄花(雄花穂) |

| 2017/10/25 |

|

| 2009/11/2 久米郡美咲町栃原 |

|

| 枝は水平に張り出し、樹形は円錐状である。 樹皮はひび割れしている。 |

|

ツルマサキ(蔓柾) ニシキギ科ニシキギ属 蔓性常緑木

苫田郡鏡野町富西谷 2011/11/3

大岩の上に這うように枝が伸びて枝の各所から気根を出し被さり生えていた。

花は黄緑色。 葉腋から花茎を1本を伸ばし2叉に分枝した基部に花柄を伸ばし1つの花をつけ、

分枝した左右に各7つの花をつけている。

葉は肉厚で楕円形~長楕円形、葉身長さ2~5cm、幅1.5~3 cmあり、鋸歯、主脈と側脈は白っぽい。

果実は朔果(さくか)で熟し乾燥すると裂開し赤橙色の種子が飛び出し落下する。 花期は6月頃

|

|

マツムシソウ(松虫草) マツムシソウ科マツムシソウ属 別名:スカビオサ

鳥取県日野郡江府御机 休暇村 大山鏡ヶ成 2008/11/4

マツムシの鳴くころに咲くのでとか、花が散った後の果実(複合果)の形が巡礼される方が持っている

マツムシという鐘の形に似ているからが名前の由来。マツムシの声が聞こえてこないかなぁー。

花は直径4cmくらいで淡紫色の花が初秋を感じさせてくれる。 鍵掛峠などの紅葉 |

|

マツカゼソウ(松風草) ミカン科マツカゼソウ属

兵庫県神崎郡神河町川上 2013/11/7

花は白色 花弁(約6mm)4枚 花径8mm前後 雌蕊は1本で果柄に子房(果実)がつき

花柱が伸び柱頭はやや黄色。雄蕊は長さも数(5~8本)も不揃いであり、雄蕊の葯が花粉を出し交配が

終わると直ぐに脱落するようだ。脱落した雄蕊がクモの糸にぶら下がっていた。 茎は赤褐色。

葉は3回3出羽状複葉 小葉はへら形~卵形で葉身25mm前後 葉裏はやや白っぽい

秋になると葉脈が赤褐色となる。

果実は3~4個に分かれた分果で各分果の中にはゴマ粒よりも小さい黒褐色の種子が数個は入っている。

草丈30~60cm。 半日は日陰になるような湿り気のある林縁に咲いていた。 |

|

|

ナンキンハゼ (南京黄櫨) トウダイグサ科ナンキンハゼ属 別名:トウハゼ、カンテラギ

落葉高木 雌雄異花同株 矢掛町 2017/11/5 真庭市鹿田 2022/11/7

紅葉が見事である。

葉は互生。葉身は長さ3.5〜8cm、幅3.5〜7cmの菱形状卵形。先は尾状に長くとがり、縁は全縁。両面とも無毛。

果実はさく果。3稜のある扁球形で、直径約1.5cm。10〜11月に褐色に熟して3裂開し、

白い3個の種子を出す。のちに6裂開しているものも見受けられる。種子は約7mmの広卵形。

樹皮は茶褐色~灰褐色で不規則に縦に裂ける。

|

|

|

|

|

|

カイノキ(楷の木) ウルシ科ランシンボク属 別名:ランシンボク

備前市閑谷 閑谷学校 2008/11/8

紅葉と黄葉のコントラストが人々の心を惹きつけている。当日は扇舞などが行われていた。 |

|

マメアサガオ(豆朝顔) ヒルガオ科サツマイモ属 北アメリカ原産

苫田郡鏡野町 2012/9/17

花は淡紅紫色・白色 花径18mm前後 葉腋から花柄を1~2本を伸ばし1本の花柄に

2個の蕾をつけている。花冠は5裂している。 咢や茎は微毛に覆われている。

2輪が一度に咲くことはなく、1輪ずつ咲いていくようだ。

葉は大きいもので葉身10cm前後ある。 葉の裏面や蒴果などに白く粗い毛がある。

実は蒴果で4裂開し、4mm前後の黒褐色の種子が数個入っている。 |

|

|

マルバルコウ(丸葉縷紅) ヒルガオ科サツマイモ属 熱帯アメリカ原産帰化植物 蔓性

笠岡市甲弩 2008/11/9

朱紅色の小さな合弁花が目を引く。 花径18mm前後 マルバルコウソウとも呼ぶ。

仲間にルコウソウ、モミジバルコウ、ハゴロモルコウ、マメアサガオ、ホシアサガオなど |

|

|

イヌタデ(犬蓼) タデ科イヌタデ属 別名アカマンマ 笠岡市甲弩 2008/11/9

花弁は無く、穂状の咢の紅色が目立つ。 仲間にヤナギタデがある。 |

|

タカサブロウ(高三郎) キク科タカサブロウ属 笠岡市甲弩 2008/11/9

川原に生えていた。 仲間に葉が細長く種子に翼が無いアメリカタカサブロウがある。 |

|

アメリカタカサブロウ(亜米利加高三郎) キク科タカサブロウ属

美作市大聖寺1 2010/8/10 |

|

| 名前調査中 美作市大聖寺1 2010/8/10 |

|

スズメウリ(雀瓜) ウリ科スズメウリ属 蔓性 笠岡市甲弩 2008/11/9

細長い果柄(長さ約50mm)に白色の果実(液果)は球形~卵形を1個付け、

球形はφ約20mm。卵形はφ約12mm 長さ18mm。

果実の中に半透明な液体に包まれた楕円形の扁平な種子が10数個入っており、

種子は茶褐色、大きさは長さ約8mm 幅約5mm 厚さ約0.8mm。

名前の由来は可愛い果実が雀の卵に似ている事から。 |

|

| 2014/11/6 総社市 |

|

名前調査中 キク科 笠岡市甲弩 2008/11/9

花は淡紫色 葉は深い鋸歯 |

|

リンドウ(竜胆) リンドウ科リンドウ属 別名:ササリンドウ(笹竜胆)

苫田郡鏡野町大町 2007/11/10

真っ赤に色付いたモミジなどの紅葉を眺めながら、井水山 標高1000mに辿り着くと

リンドウの花の青紫色と云うのか竜胆色と云うのか可憐な花が登山の疲れを癒してくれた。

雌蕊の柱頭が2つに分かれている。 開いている雄蕊も閉じてきて雌蕊に花粉をつける。 |

|

シマカンギク(島寒菊) キク科キク属 別名アブラギク(油菊)

苫田郡鏡野町大町 2007/11/10

冬場は花が少なくなるが、黄色の花が林縁に輝いて咲いていた。

葉裏は、白っぽい色をして微毛に覆われている。 |

|

ミヤマイボタ(深山水蝋) モクセイ科イボタノキ属

苫田郡鏡野町上齋原 2009/11/10

葉は艶が無く、対生してついている。 花は6月~7月頃にかけて咲く。 果実は黒色で楕円形。

樹皮は灰褐色で多数の皮目がある。 |

|

ゴンズイ(権萃) ミツバウツギ科ゴンズイ属 別名:ゴゼノキ、ショウベンノキ

久米郡美咲町里 2009/11/12

果実は袋果で偏円形φ約13mmあり、赤く熟し裂開して光沢のある黒い種子が1~4個顔を出し

この時期、赤く熟した袋果はよく目立つ。

果柄は淡紅色、葉は対生している。 材は、もろい。 樹高約10m

葉は奇数羽状複葉で対生してつき、小葉は狭卵形で僅かに鋸歯 葉身11mm前後 幅43mm前後。 |

2014/8/14 ゴンズイの花の蕾

|

| 2017/9/28 苫田郡鏡野町久田下原 |

|

花の名前-2 前へ 次へ 花の名前-2 前へ 次へ |